Cerro Huelén o Welén (1500-1545)

Antes de la llegada de las fuerzas coloniales españolas dirigidas por Pedro de Valdivia (hacia 1500-1553) al valle del río Mapocho, ese territorio estuvo ocupado por varios pueblos originarios -entre ellos la Cultura Aconcagua- posteriormente denominados como Pueblo Picunche, quienes cayeron bajo la dominación incaica y fueron parte integral del Collasuyo, como era conocida la zona sur del Imperio Inca o Tawantinsuyo.

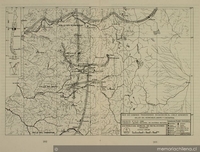

En el valle del Mapocho, conectado con el imperio incaico a través del Camino del Inca, existieron poblados y centros urbanos denominados curacazgos, que funcionaron como representación del dominio imperial.

Los curacazgos facilitaban la organización política del territorio, manejada por curacas o líderes como Quilaquinta y Michimalonco, quienes a su vez nombraron caciques y autoridades militares y de control productivo llamados mitimaes.

Estos curacas organizaron el territorio social y económicamente, a través del sistema de trabajo denominado mita, el que consistía en cuadrillas de trabajadores distribuidos entre las faenas agrícolas, mineras, ganaderas y artesanales, que formaron los diferentes ayllus o grupos parentales, que eran la base de la organización social incaica (Stehberg L., Rubén. Instalaciones incaicas en el norte y centro semiárido de Chile. Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1995, p. 26-28).

Uno de los centros urbanos más importante se encontraba entre los dos brazos del río Mapocho, a las faldas del cerro Santa Lucía. El cerro era conocido por los habitantes prehispánicos del valle como Huelén o Welén, palabra que -según la tradición historiográfica chilena- significa "dolor" o "desdicha" en lengua picunche y mapuzungun (Vicuña Mackenna, Benjamín. Historia crítica y social de la ciudad de Santiago. Tomo I. Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1869, p. 25-28).

A la llegada de las huestes de Valdivia, las comunidades del valle estaban bajo la dirección del líder Huelén Huala o Huelén Huara, asentado a las faldas del cerro, al igual que otros líderes indígenas de la zona, quienes formaron sus comunidades en los cerros-isla o de alta cumbre de la cordillera. Entre estos, por ejemplo, el cerro El Plomo era el más importante de la zona.

Estos cerros y cumbres estuvieron conectados por caminos o ramales y, en su mayoría, sirvieron como centros de asentamiento, producción agrícola y crianza ganadera, centros ceremoniales o cementerios. Respecto al cerro Huelén, este no pasó desapercibido para los incas, sobre todo por su tamaño y cercanía, su aspecto volcánico, rocoso y sus pequeñas cavernas, que lo diferenciaron del resto de cerros del sector, ya que estos estaban colmados de vegetación y vida silvestre. El territorio que rodeó al cerro Huelén, era muy parecido al encontrado en el Cuzco, por lo que las autoridades incas lo consideraron como un espacio idóneo para levantar un asentamiento urbano al que acudieron curacas, mitimaes y caciques de los valles del sector a rendir honores, realizar ofrendas y entregar tributos (Stehberg L., Rubén; Osorio, Gonzalo y Cerda, Juan Carlos. "Mapocho Incaico sur: El Tawantinsuyu entre el río Maipo y el cordón de Angostura". Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Volumen 26, número 2, 2012, p. 132).

Para los incas, estos aspectos contribuyeron a relacionar el cerro Huelén con el culto al mundo subterráneo que se profesaba en el imperio, dándole rápidamente el carácter de huaca o waka, es decir, pequeño centro ceremonial y de adoración.

En el siglo XIX, a raíz de los trabajos realizados en la construcción del paseo de Santa Lucía, fueron encontradas piedras tacitas, de origen picunche e inca, esculpidas en forma de maqueta, que representaban campos de cultivo y canales de regadío, lo que indicó también la existencia de un culto a la fertilidad y la existencia de un observatorio astronómico para el seguimiento de las estrellas y las estaciones del año en el contexto de la producción agrícola prehispánica. Estas piedras fueron custodiadas por el propio Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) en su casa, luego de terminar los trabajos del paseo (Bustamante Díaz, Patricio y Moyano, Ricardo. "Cerro Wangüelen: obras rupestres, observatorio astronómico-orográfico Mapuche-Inca y el sistema de ceques de la cuenca de Santiago". RUPESTREWEB-Arte rupestre en America Latina. Número 3, 2013, p. 15-17).

La historia del Cerro Huelén y la fundación de Santiago ha sido constatada a través de las obras de los principales cronistas del período de conquista, entre los que destacaron Jerónimo de Vivar, Alonso de Góngora Marmolejo (1523-1575), Pedro Mariño Lobera (1528-1594) y el propio conquistador Pedro de Valdivia, los que entregaron datos que luego fueron utilizados en investigaciones históricas durante los siglos XIX y XX, como Los aborígenes de Chile (1882) de José Toribio Medina (1852-1930); Descubrimiento y conquista de Chile de Miguel Luis Amunátegui (1828-1888) y las obras en dos tomos de Tomás Guevara Silva (1865-1935), Historia de Chile: Chile prehispano (1929). Información como el número de habitantes en las laderas del cerro Huelén, nombres de caciques locales, formas de organización social e indicaciones de los espacios productivos, entre otros, sirvieron también para investigaciones arqueológicas contemporáneas.

Otras obras que dieron cuenta del origen del cerro Huelén o de Santa Lucía, fueron Historia y descripción del Santa Lucía (Huelen Guala), 1540-1890 (1890) de Salvador Soto y La Prehistoria de chilena (1936) de Ricardo E. Latcham (1869-1943).

Contenidos del minisitio

- Cerro Huelén o Welén (1500-1545)

- Subdelegación y comuna de Santa Lucía

- El Independiente (1864-1890) y las críticas al proyecto de transformación urbana de Santiago

- El Álbum del paseo del cerro Santa Lucía

- El Centenario de la República en el cerro de Santa Lucía

- Viajeros extranjeros en el Cerro Santa Lucía

- Guía general de la ciudad de Santiago (1872)

- Observatorio astronómico del cerro Santa Lucía (1849-1872)

- El periódico El Santa Lucía (1874-1875) y el paseo del cerro

- La ciudad de Santiago (1810-1872)

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.