La ciudad de Santiago (1810-1872)

Durante la colonia y los primeros años de la república, tanto los gobernantes españoles como el Director Supremo Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842) y sus sucesores, intentaron transformar y modernizar la ciudad de Santiago. Para ello, realizaron reformas en la antigua Cañada para convertirla en la Alameda de las Delicias; pavimentaron las calles céntricas; construyeron el nuevo Mercado de Abastos en el sector norte; y, en las orillas del río Mapocho refaccionaron los tajamares.

Pese a estos intentos, la ciudad no tuvo mayores cambios y mantuvo su aspecto colonial, producto de los problemas de organización política y económica que vivió el país luego de la Guerra de Independencia. Al respecto, Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) escribió que en Santiago "lo que predominaba y admiraba en él era su pesada, interminable, nunca alterada monotonía. Santiago era y es todavía una ciudad para ser vista, no por de fuera, como Lima o Buenos Aires, sino en su interior, en sus patios como plazas" (Vicuña Mackenna, Benjamín. Historia crítica y social de la ciudad de Santiago. Tomo II. Valparaíso: Imprenta de El Mercurio, 1869, p. 422).

Entre 1810 y 1872, Santiago creció sin planificación y de manera heterogénea, con una estructura urbana en la que los sectores populares y la elite convivían en un mismo espacio, compartiendo diversas actividades, principalmente el comercio establecido y ambulante, la política, la religión y la vida cotidiana en general. La distribución de la ciudad conservó la cuadrícula fundacional, con la Plaza de Armas en su centro, rodeada de edificios públicos.

Desde la plaza, se distribuían los barrios populares hacia el norte y noreste, más allá del río Mapocho, mientras que las casas de las familias más acomodadas se concentraron cerca del centro cívico. Otros barrios populares, conventos y edificios religiosos se proyectaron hacia las laderas del cerro Santa Lucía y los terrenos agrícolas del oeste, mientras que hacia el sur aparecieron chacras, arrabales y poblaciones marginales, más allá del Paseo de la Cañada o Alameda de las Delicias (Romero, Luis Alberto. ¿Qué hacer con los pobres? Elites y sectores populares en Santiago de Chile. 1840-1895. Santiago: Ariadna Ediciones, 2007, p. 25-33).

José Zapiola Cortés (1802-1885) describió en sus memorias la ciudad de Santiago durante su niñez y adolescencia, entre 1808 y 1815. Zapiola recalcó la insalubridad de la urbe, rodeada de basurales en el río Mapocho y la Chimba, en la Cañada por el sur y a las faldas del cerro Santa Lucía al oriente. Además, describió las festividades urbanas, como las liturgias religiosas o las corridas de toros; la ubicación de los principales establecimientos públicos; los cafés, fondas y chinganas; la vida urbana y los límites geográficos de la ciudad (Zapiola, José. Recuerdos de treinta años. Santiago: Editorial Zig-Zag, 1974, p. 18-50).

Respecto a los espacios religiosos, las iglesias estuvieron distribuidas tal y como se habían construido durante el período colonial. En el caso de los conventos, muchos de ellos cerraron las angostas calles de la capital, creando una especie de ciudad amurallada con diversos callejones sin salida, espacios que fueron utilizados como escondites por personas marginalizadas, además de ser baños al aire libre. Los cementerios urbanos en iglesias y espacios cercanos al río Mapocho fueron trasladados al Cementerio General en 1821, durante el mandato de O'Higgins, lo que no evitó que espacios como el cerro Santa Lucía y el propio río fueran utilizados para fines fúnebres (Rosas, José y Pérez, Elvira. "De la ciudad cerrada de los conventos a la ciudad abierta de los espacios públicos: Santiago 1710-1910". Revista de Geografía Norte Grande. Número 56, 2013, p. 108-114).

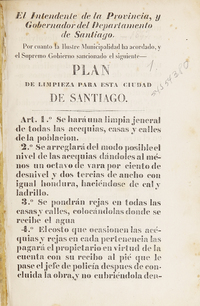

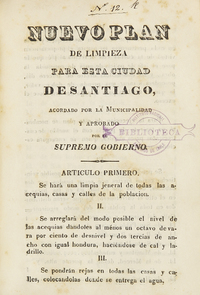

La situación sanitaria cambió recién hacia la década de 1840, con la promulgación del primer plan de limpieza de la ciudad (1843). Además, para las autoridades y urbanistas de mediados del siglo XIX, debido a los desórdenes públicos constantes y la falta de higiene urbana, fue necesario delimitar los espacios de la ciudad de Santiago y reformarla completamente. La segregación creciente en la ciudad y su proyecto de reorganización fueron reforzados por el plan de transformación de la ciudad levantado por el intendente Benjamín Vicuña Mackenna desde 1872, quien, además, publicó un estudio sobre la seguridad y las estadísticas criminales de Santiago y otras ciudades del mundo, titulado La policía de seguridad en las grandes ciudades modernas: Londres, París, Nueva York, Santiago: y la estadística criminal de Santiago durante los años de 1873 y 1874 (1875) (Ramón, Armando de. Santiago de Chile (1850-1900). Límites urbanos y segregación espacial según estratos. Revista Paraguaya de Sociología. Año 15, número 42/43, 1978, p. 258-262).

Contenidos del minisitio

- Cerro Huelén o Welén (1500-1545)

- Subdelegación y comuna de Santa Lucía

- El Independiente (1864-1890) y las críticas al proyecto de transformación urbana de Santiago

- El Álbum del paseo del cerro Santa Lucía

- El Centenario de la República en el cerro de Santa Lucía

- Viajeros extranjeros en el Cerro Santa Lucía

- Guía general de la ciudad de Santiago (1872)

- Observatorio astronómico del cerro Santa Lucía (1849-1872)

- El periódico El Santa Lucía (1874-1875) y el paseo del cerro

- La ciudad de Santiago (1810-1872)

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.