Viajeros extranjeros en el Cerro Santa Lucía

Durante los siglos XVIII y XIX, Chile fue visitado por una gran cantidad de comerciantes, viajeros, científicos y artistas de diferentes nacionalidades -principalmente franceses, ingleses y alemanes-, quienes recorrieron el país de norte a sur. Varios de estos visitaron Santiago, tomaron nota de la cultura, comidas, costumbres e idiosincrasia local y detallaron los aspectos urbanísticos de la ciudad, entre los que destacó el cerro Santa Lucía.

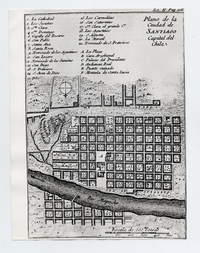

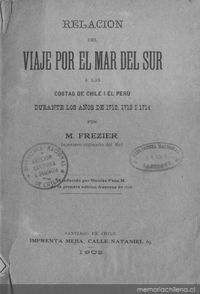

Una de las personas que ascendió a la cumbre del cerro Santa Lucía fue el científico y viajero Amédée-François Frézier (1682-1773), que en su obra Relación del viaje por el mar del sur a las costas de Chile y el Perú durante los años de 1712, 1713 y 1714 (1716), describió la ciudad de Santiago y el uso de las rocas del cerro para la construcción de edificios e iglesias: "La arquitectura de las casas es igual a las que hay en todo Chile; no tienen más que un piso, edificadas de adobes, que por lo demás, aquí son las más convenientes. Las iglesias son ricas en dorados; pero toda la arquitectura es de mal gusto, si se exceptúa la de los Jesuitas que es una cruz latina abovedada, de estilo dórico, todas tienen a la entrada delante una plazoleta para comodidad de los caleches y de las procesiones. La mayor parte han sido edificadas de ladrillos; hay otras de piedras y albañilería de piedra de bolón que se extrae de una pequeña roca que está en el extremo este de la ciudad, llamado Cerro de Santa Lucía, de cuya altura se descubre de una ojeada toda la ciudad y sus alrededores que es un paisaje muy pintoresco" (Frézier, Amédée-François. Relación del viaje por el mar del sur a las costas de Chile i el Perú durante los años de 1712, 1713 i 1714. Santiago: Imprenta Mejía, 1902, p. 80).

También Samuel Haigh (1795-1860) visitó la capital por asuntos de negocios durante el conflicto independentista. En sus memorias, Haigh detalló el uso militar que el gobierno español le dio al cerro durante ese proceso histórico (Haigh, Samuel. Viaje a Chile durante la época de la Independencia. Santiago, Chile: Imprenta Universitaria, 1917, p. 85, 1818).

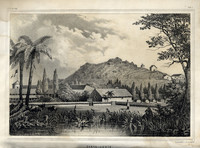

William Waldegrave (1788-1859) llegó en 1823 a Santiago, comisionado por la Corona británica, para realizar acuerdos comerciales con Chile y observar la situación del país luego de la guerra independentista. Durante su estadía, utilizó su tiempo libre para pintar una serie de acuarelas desde la cumbre del cerro Santa Lucía tituladas "Vistas generales de la ciudad".

En las acuarelas de Waldegrave, se presentó la ciudad que "abarcaba el ancho de unas ocho cuadras contadas de norte a sur entre sus límites del Tajamar, paseo que constituía, además, una defensa contra las veleidades del Mapocho, río inconstante, superficial y espacioso, y la larga avenida de la Cañada, por un largo de unas veinte cuadras contadas desde las primeras escarpas del cerro hasta dar con las tapias del Carmen, la quinta de Portales y el Obelisco que señalaba el arranque del camino hacia Valparaíso. Apuntan ya en el dibujo las nuevas manzanas del barrio popular que se levanta hacia el norte, del otro lado del río Mapocho, llamado 'de la Chimba' (que significa justamente 'del otro lado del río'), algunas cuadras hacia el oeste más allá del Carmen, el barrio llamado de 'Chuchunco', y otras nuevas manzanas que se extienden al sur de la Cañada: el barrio de la 'Cañadilla'" (Braun Menéndez, Armando. Vistas panorámicas de Santiago de Chile según dibujos originales del Hon. Cap. William Waldegrave. Santiago: Sociedad de Bibliófilos Chilenos, 1965, p. 17).

Asimismo, Charles Darwin (1809-1882) ascendió al Santa Lucía en 1834, mientras realizaba su viaje expedicionario. De esta experiencia escribió en sus notas de viaje que "una especie de placer continuo es el trepar a la colina de Santa Lucía, que se encuentra en el centro mismo de la ciudad. Desde allí, la vista es muy bonita y, como ya dije, muy original. Me dicen que ese carácter es común a las ciudades construidas en las grandes plataformas de México. Inútil hablar de la ciudad en detalle: no es ni tan bella ni tan grande como Buenos Aires, aunque construida bajo el mismo plan" (Darwin, Charles. Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Buenos Aires: Librería El Ateneo, 1945, p. 318).

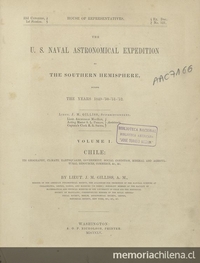

James Melville Gilliss (1811-1865) instaló en 1849 en el cerro Santa Lucía el primer observatorio astronómico del país y en sus memorias escribió que desde su cumbre era posible observar en plenitud la ciudad, a la que caracterizó por sus "calles en ángulo recto y sus casas bajas cubiertas de tejas y de aspecto pintoresco, aunque no completamente desprovistas de adornos ni de pretensiones arquitectónicas" y que existía entre los vecinos un "amor universal hacia las flores y los arbustos", que hacía posible "introducir plantas dentro de casi todos los espacios; y las naranjas, las acacias, los mirtos, los pinos de Nueva Holanda, las magnolias de Norteamérica, por aquí y por allá una graciosa araucaria, se elevan por encima de los muros y alivian la monotonía inevitable en casas construidas casi sin excepción de los mismos materiales y en el mismo estilo" (Gilliss, James M. Expedición astronómica naval de los Estados Unidos al hemisferio sur durante los años 1849-'50-'51-'52. Santiago: coedición entre DIBAM y Septiembre Ediciones Ltda., Centro de Investigación Diego Barros Arana, 2018, p. 219).

También llamó la atención de Gilliss "las largas hileras de álamos que dan sombra a una amplia avenida que va de este a oeste cruzando la ciudad casi por el medio. Junto a sus raíces brotan ruidosos arroyuelos de aguanieve proveniente de las montañas, refrescando el ambiente; y a intervalos regulares hay bancos de piedra ordenados que invitan a disfrutar de este paseo público" (Gilliss, p. 219).

Gilliss escribió sobre los barrios de la periferia como mucho más modestos, sucios y poco cuidados, junto con destacar la gran actividad social y comercial matutina de la ciudad, que declinaba al mediodía y volvía a reactivarse al atardecer (Gilliss, p. 220). Además, Gilliss dibujó y pintó una "Vista panorámica desde la cima del Santa Lucía" que muestra la ciudad de Santiago en toda su extensión.

El marino Gabriel Lafond du Lucy (1802-1876) quien estuvo en Chile en 1853, también caracterizó al cerro Santa Lucía como "una especie de fortaleza natural que protege los alrededores" (Lafond de Lucy, Gabriel. Viaje a Chile. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 1911, p. 44).

Posteriormente, visitaron Santiago Horace Rumbold (1869-1941), en 1873; Charles Wiener (1851-1913), en 1880; y Theodore Child (1846-1892), en 1890. Estos viajeros tuvieron la oportunidad de visitar el cerro Santa Lucía luego de su transformación en paseo urbano. Para ellos, el paseo de Santa Lucía fue un gran adelanto y una aproximación real de Chile a una estructura urbanística de carácter moderna e industrial, cercana a los paseos construidos en la Europa de fines del siglo XIX (Vyhmeister Fábregas, Katherine. "Proyección y realidad: el paseo Santa Lucía a través de la percepción pública y la impresión de extranjeros". Intus-Legere Historia. Volumen 6, número 1, 2012, p. 83-104).

Del mismo modo, Abraham Lemos -que estuvo en Santiago en 1883- escribió en su diario de viaje que los alrededores de Santiago "no tienen nada que merezca mencionarse, a no ser la Quinta Agronómica y el Cerrito de Santa Lucía" y su paseo al estilo francés (Lemos, Abraham. Apuntes de un viaje de Mendoza a Valparaíso. Mendoza: Imprenta de El Ferrocarril, 1884, p. 74).

En su texto Geografía de Chile (1903), el geógrafo francés Elisée Reclus (1830-1905) -que visitó Sudamérica en la década de 1850- resaltó también la "urbanización" del cerro con sus "jardines, plantaciones de flores extranjeras, fuentes de mármol, kioscos, teatro y otras construcciones que lo embellecen" (Reclus, Elisée. Jeografía de Chile. Santiago: Librería, Imprenta i Encuadernación de Guillermo E. Miranda, 1903, p. 124-125).

Contenidos del minisitio

- Cerro Huelén o Welén (1500-1545)

- Subdelegación y comuna de Santa Lucía

- El Independiente (1864-1890) y las críticas al proyecto de transformación urbana de Santiago

- El Álbum del paseo del cerro Santa Lucía

- El Centenario de la República en el cerro de Santa Lucía

- Viajeros extranjeros en el Cerro Santa Lucía

- Guía general de la ciudad de Santiago (1872)

- Observatorio astronómico del cerro Santa Lucía (1849-1872)

- El periódico El Santa Lucía (1874-1875) y el paseo del cerro

- La ciudad de Santiago (1810-1872)

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.