El Sport y los Sportmen

En las primeras revistas deportivas, fue común el uso de palabras en inglés para definir ciertos conceptos relacionados con las distintas disciplinas, debido a la gran presencia de la colonia inglesa en Chile y por el origen europeo de la mayoría de los deportes practicados en Chile a fines del siglo XIX e inicios del XX (García-Huidobro, Cecilia y Escobar, Paula. Una Historia de las revistas chilenas. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, pp. 87).

Estas palabras fueron utilizadas principalmente para nombrar, por ejemplo, a los deportes, definir las posiciones tácticas de los jugadores en disciplinas como el fútbol, el básquetbol, el rugby y el voleibol; los elementos técnicos de la práctica del boxeo e, incluso, como parte del título de las mismas revistas.

Entre estas primeras revistas, aparecieron en la prensa nacional publicaciones difusoras como El Sport (1889-1895), El Sport Ilustrado (1901-1903), El Sportman (1907), Sport y Actualidades (1912-1914), Los Sports (1923-1931) y Match (1928-1929), entre otras.

La palabra sport refirió en un inicio a la hípica, pero con el correr del tiempo se transformó en sinónimo de cualquier actividad o disciplina deportiva. Asimismo, cada deporte tenía una palabra en inglés que lo definía en términos más específicos, como el lawn tennis o tenis en césped y los paperchase o deportes ecuestres, football y boxing, entre otros.

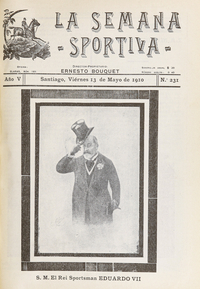

Para nombrar la práctica deportiva en general se usaba la palabra sportiva y cualquier tema relacionado con la misma era también sportivo. Los títulos de revista dieron cuenta de este uso, como por ejemplo, La Revista Sportiva (1907), La Semana Sportiva (1905-1912) o El Eco Sportivo (1917).

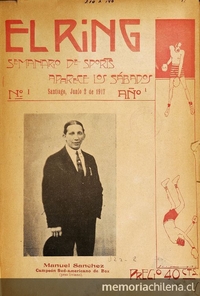

En el caso de la palabra sportman y su plural sportmen, su uso fue cambiando con el tiempo. En un principio se utilizó para definir a los deportistas amateurs o aficionados, incluyendo a fundadores, patrocinadores o benefactores de algún espectáculo o club deportivo. Con la llegada de la profesionalización, la palabra "deportista" se usó para designar a aquellos que se dedicaron a tiempo completo a sus disciplinas o como un trabajo remunerado, mientras que sportman y sportmen se mantuvieron para quienes ocupaban altos cargos en las instituciones deportivas, para los patrocinadores e, incluso, para los políticos que se mostraron partidarios de la actividad física y la práctica deportiva como herramienta educativa y de regeneración social, lo que creó una diferencia clara entre el deportista y el sportman.

Esta acepción de sportman como promotor del deporte fue notoria en revistas como El Ring (1917-1934), que en su primera página publicó y resaltó constantemente las figuras de los sportmen de la sociedad chilena, muchos de ellos políticos y empresarios, como fue el caso de Benjamín Tallman, empresario nacional, presidente y promotor de clubes de fútbol, hípica y boxeo, definido como el "mejor fomentador de los deportes físicos en Santiago y bajo su benéfica ayuda han surgido numerosas instituciones deportivas" ("Señor don Benjamín Tallman". El Ring. Año I, número 1, Santiago, 2 de junio de 1917, p. 1).

Otro ejemplo fue La Semana Sportiva que publicó en 1910 una fotografía en su portada y un artículo como homenaje póstumo al rey sportman, Eduardo VII de Inglaterra, aficionado, promotor y practicante de la hípica ("La muerte del rei Eduardo VII". La Semana Sportiva. Año V, número 231, Santiago, viernes 13 de mayo de 1910, p. 1-4).

Aunque, en general, no existió mayor polémica en torno al uso de anglicismos en el deporte chileno, sí existieron opiniones contrarias, tanto respecto a su normalización al interior del lenguaje periodístico, como a su popularización dentro del público lector y de los practicantes de las distintas disciplinas.

Así lo dio a entender en 1918 la revista El Deber de Tacna -territorio peruano que estaba aún ocupado por Chile en esa fecha- cuando publicó una columna en tono de crítica al uso de los anglicismos en el deporte titulada "Los sportívoros". En ella se señaló que los diarios y revistas deportivas estaban repletos de palabras en inglés y francés, expresando que "si en Tacna hay mil niños amigos de estas diversiones, son mil personas que propagan la fraseología inglesa y mutilan el castellano. Y el peligro es de magnitud, porque cada uno de los juegos tiene su tecnicismo y estos tecnicismos se dicen en inglés y francés, nunca en español; así es que la invasión es avasalladora y formidable". En esa misma columna se hizo un llamado a los profesores para que influyeran en sus estudiantes e impusieran el uso de palabras en español ("Los sportívoros". El Deber. Año I, número 17, Tacna, 26 de octubre de 1918, p. 1).

Las críticas de El Deber tuvieron relación directa con lo expuesto por Rodolfo Oroz (1895-1997) en "El castellano de nuestros deportistas (football-balompié)", en el que examinó el uso de terminología extranjera en el deporte, principalmente en el fútbol. En dicho estudio publicado en 1927, Oroz incluyó un análisis de este tipo de préstamos léxicos, frente a los cuales consideró que "el lamentable afán de usar estos 'extranjerismos' en el lenguaje deportivo ha llegado hasta tales extremos en Chile que los aficionados de esta clase de diversiones desde los cronistas deportivos de los grandes diarios hasta el más chico 'rotito' que apenas puede empujar la pelota, dispone de un vocabulario de palabras técnicas extranjeras verdaderamente abrumador" (Oroz, Rodolfo. "El castellano de nuestros deportistas (football-balompié)". Studium. Revista chilena de cultura humanística. Año I, número 3, Santiago, noviembre-diciembre de 1927, p. 238).

El uso de estas palabras comenzó a desaparecer de manera paulatina, tras un período de transición en que las revistas usaban palabras en ambos idiomas. Finalmente, entre las décadas de 1930 y 1940, terminaron por imponerse las palabras en español, por lo que "deporte" y "deportista" pasaron a ser la forma aceptada para designar tanto a profesionales como a aficionados.

Contenidos del minisitio

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.