Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973

Durante el gobierno de la Unidad Popular (UP), las clases medias y altas de la población chilena reaccionaron a la aceleración de los procesos económicos, políticos y sociales implícitos en el programa de gobierno.

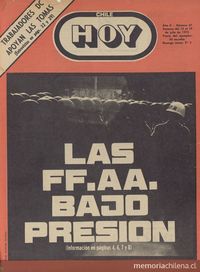

Asimismo, la oposición en el Congreso -el Partido Nacional y el ala conservadora del Partido Demócrata Cristiano (DC)- presionó al gobierno a través de las discusiones parlamentarias y las trabas a la aprobación de los proyectos que constituían el programa de la UP. A esto se sumó también la presión de los gremios empresariales, la división de las Fuerzas Armadas entre "constitucionalistas" y "golpistas" y la situación de tensión entre los partidos afines al programa (Milos, Pedro (Editor). Memoria a 40 años: Chile, 1973. Los meses previos al golpe de Estado. Volumen IV. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013, p. 94-95).

Al interior del gobierno, la izquierda se dividió en polos: uno "revolucionario" -conformado por el Partido Socialista y el MAPU- y otro "gradualista" o "reformista" -compuesto por el Partido Comunista y el Partido Radical-, mientras que fuera del gobierno, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otras colectividades impulsaron la tesis de la vía armada.

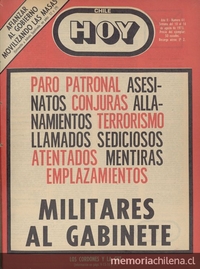

En la sociedad civil, grupos obreros realizaron tomas de fábricas y pobladores y campesinos participaron en la toma de terrenos. En las calles se vivieron enfrentamientos y atentados terroristas realizados por grupos de derecha como Patria y Libertad.

Para aliviar la situación de conflicto social, se llevaron a cabo distintas estrategias que surgieron tanto del gobierno de Salvador Allende Gossens (1908-1973) como de parte de la oposición.

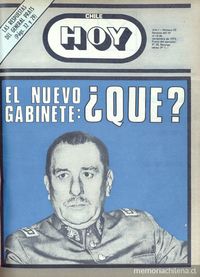

Primero, el gobierno propuso un acuerdo político a la DC para: conformar un gabinete cívico-militar; asegurar la estabilidad del país; y evitar un golpe de Estado. Este acuerdo se concretó, pero no como esperaba el Partido Demócrata Cristiano, ya que el núcleo político de la UP se mantuvo intacto en ministerios estratégicos, lo que hizo romper las relaciones entre ese partido y el gobierno.

Segundo, la oposición, principalmente la DC, buscó realizar una reforma constitucional a través del proyecto "Hamilton-Fuentealba", en lo que se denominó como "Área de Propiedad Social". Este proyecto buscó disminuir el avance del Estado en el campo económico y la ocupación de recintos productivos. Contó con votos de diputados de derecha (Sepulveda, Alfredo. La Unidad Popular. Los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo. Santiago: Editorial Sudamericana, 2020, p. 189-191).

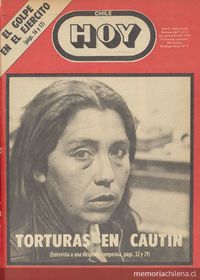

En tercer lugar, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas para asegurar la identificación y desarme de "grupos subversivos"; herramienta que luego fue utilizada por el Ejército y las fuerzas de orden para reprimir a los trabajadores y campesinos organizados.

Finalmente, se propuso llamar a un plebiscito para definir la continuidad del gobierno, en el que, de perder, Allende se comprometía a dejar el mando del país e instaurar un "Gobierno de Seguridad Nacional" (Corvalán Márquez, Luis. Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico. Santiago: Editorial Universidad Bolivariana, LOM, 2004, p. 188-190).

A pesar de estos intentos políticos por disminuir la tensión interna del país, el 29 de junio de 1973 se produjo el "Tanquetazo o Tancazo", primer esbozo de levantamiento militar sofocado por los comandantes leales al gobierno dirigidos por el general Carlos Prats (1915-1974).

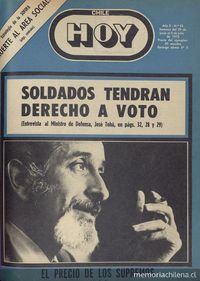

Este primer levantamiento tuvo como consecuencias: un clima de presión para la renuncia del general Prats como líder del Ejército y ministro de Defensa; la llegada de Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006) al poder del Ejército; el almirantazgo en la Armada de José Toribio Merino (1915-1996), y la resistencia del ala "revolucionaria" del gobierno con respecto a la negociación con otros partidos políticos.

El plan de realizar un golpe de Estado contemplaba una serie de etapas, que comenzaron en 1972. Entre las que se incluyeron diversas acciones: la introducción en el Congreso por parte de la oposición de una declaración que decretaba la ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos del gobierno; la negativa a negociar democráticamente; favorecer la crisis económica a través de la escasez; y las acciones terroristas y de "falsa bandera" que se intensificaron entre junio y agosto de 1973 (Seguel, Pablo. Soldados de la represión: anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022, p. 361).

Respecto a la elección del día del golpe de Estado, existen versiones disímiles. Según las memorias de Augusto Pinochet, el golpe se iba a efectuar el día 14, en vísperas de las fiestas patrias y de la parada militar, lo que permitía la movilización del Ejército sin levantar sospechas. Sin embargo, José Toribio Merino le solicitó adelantarlo por la posición favorable de la Armada en Valparaíso y el respaldo logístico de Estados Unidos y la CIA. Si el Ejército no actuaba, la Armada lo haría los días 10 u 11.

Otras versiones apuntaron a que el sábado 8 y domingo 9 de septiembre el presidente Allende se reunió con su Comité Político, el ex general Prats, Pinochet y otros mandos del Ejército para dirimir su actuar, entre ellos el llamado a plebiscito, programado para el lunes 10. Del mismo modo, se ha señalado que Merino esperaba realizar el golpe el día 12, en que sería nombrado comandante en jefe de la Armada (Corvalán, p. 401).

Finalmente, se decidió el día 11 de septiembre para adelantarse a los movimientos del gobierno, con la aprobación del general de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh (1920-1990), del general de Carabineros, César Mendoza Durán (1918-1996), y del propio Pinochet, quien pasó a liderar el golpe de Estado, convencido por el general Sergio Arellano Stark (1921-2016), en vistas de la tentativa del plebiscito que, según interpretación de los golpistas, podía cambiar el ánimo político y social del país y detener o retrasar la caída del gobierno (Moniz Bandeira, Luiz. Fórmula para el caos. La caída de Salvador Allende (1970-1973). Santiago: Debate, 2008, p. 512-516).

El golpe de Estado fue preparado por las fuerzas militares en la madrugada y la mañana del martes 11 de septiembre. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se dirigió al Palacio de La Moneda a las 07:30 horas, el que estaba custodiado por tanquetas de Carabineros.

Luego de conocido el primer comunicado de los militares golpistas, poco a poco se fueron retirando las guardias policiales. Cuarenta y cinco minutos más tarde, se inició el ataque al palacio de gobierno por tierra. Cerca de las once de la mañana, el presidente Allende dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En este mensaje señaló su decisión de no abandonar la casa de gobierno y agregó que se mantendría firme en su postura de "seguir defendiendo a Chile" (Amorós, Mario. Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo. Valencia: Universidad de Valencia, 2008, p. 343-344)

Cerca del mediodía se inició el bombardeo sobre La Moneda, el que se prolongó durante quince minutos. Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile despegaron desde Concepción tras la orden del general Leigh y la coordinación de Mario López Tobar, y luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede de gobierno con cohetes rockets que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después el palacio fue tomado por el Ejército y el Presidente Allende fue encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó.

Contenidos del minisitio

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.