Elecciones parlamentarias de marzo de 1973

Entre los meses de septiembre y noviembre de 1972, en un contexto de crisis económica y social, en que los gremios productivos y de transporte paralizaron al país, el gobierno de la Unidad Popular (UP) realizó una reorganización política para preparar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

La reorganización se buscó a través de cambios ministeriales que, en noviembre de 1972, incluyeron al general del Ejército, Carlos Prats (1915-1974), en el Ministerio del Interior y Defensa, así como integraron a otros miembros de las Fuerzas Armadas y a conocidos dirigentes obreros, algunos de ellos pertenecientes a la Central Única de Trabajadores (CUT), con la finalidad de disminuir la presión sobre el gobierno y preparar a la coalición para los comicios del año siguiente. La idea era dar garantías al proceso y evitar los cuestionamientos desde la centroderecha.

Esta estrategia del gobierno de Salvador Allende (1908-1973) fue vista por los partidos más radicalizados como una forma de contener el avance de la acción popular; sin embargo, en el período de gobierno, "el número de organizaciones populares se extendió con rapidez" en fábricas, en el campo, en las poblaciones y en las facciones al interior de la misma CUT. Según Sergio Bitar, "fue la mayor conciencia política de los trabajadores, desarrollada en el conflicto mismo, la que permitió ubicar los problemas de corto plazo en la perspectiva más general del cambio estructural" (Bitar, Sergio. El gobierno de Allende. Chile 1970-1973. Santiago: Pehuén Editores, 2017, p. 219-220).

La estrategia de reorganización del gobierno produjo conflictos al interior de las Fuerzas Armadas, ya que evidenció las posiciones políticas entre los mandos que apoyaron al gobierno y los que fueron críticos o eran directamente contrarios al mismo, quienes comenzaron las preparaciones para el golpe de Estado (Alan, Angell. Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1993, p. 84-85).

De manera paralela, la oposición se reagrupó luego de la huelga general patronal, pues vieron las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como otra opción para deslegitimar al gobierno. Confiados en que la crisis económica, social y política en que estaba sumido el país les iba a permitir obtener más de los dos tercios de votos necesarios en el Congreso para acusar constitucionalmente al presidente (Milos, Pedro (Editor). Memoria a 40 años: Chile, 1973. Los meses previos al golpe de Estado. Volumen IV. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013, p. 94-95).

Teniendo en cuenta que entraría en vigencia la ley N° 17.284, promulgada en enero de 1970, que disminuía la edad para sufragar de 21 a 18 años, entre diciembre de 1971 y febrero de 1972, el gobierno intensificó la campaña de inscripciones en los registros electorales. Al mismo tiempo, "eliminó el requisito de saber leer y escribir" para ejercer el voto, lo que ayudó a que fueran las elecciones parlamentarias con mayor participación "del antiguo sistema democrático: estaba inscrito el 80,6% del potencial electoral (4,5 millones), equivalente al 44% de la población nacional; votó el 81% de los inscritos (3,7 millones), registrándose una abstención del 18%" (Nazer, Ricardo. "Electores, sufragio y democracia en Chile". Mapocho. Número 48, Santiago: La Biblioteca, 2000, p. 221).

Antes de los comicios, la oposición se organizó estratégicamente en la Confederación de la Democracia (CODE), que reunió a la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, la Democracia Radical, Izquierda Radical y Democracia Nacional; mientras que el gobierno fue representado por candidatos de la Unidad Popular. Un grupo escindido del Partido Socialista, la Unión Socialista Popular (USOPO), también participó en las elecciones, para luego unirse al bloque de la Unidad Popular al no obtener parlamentarios.

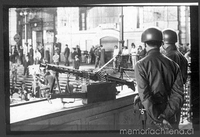

Las votaciones fueron realizadas durante la mañana del 4 de marzo de 1973. Por primera vez desde que estaba en vigencia la Constitución de 1925, una coalición política crecía en votación para el Congreso luego del segundo año de gobierno: la Unidad Popular pasó del 36,3% de los votos obtenidos en la elección presidencial de 1970 al 43,4% obtenido en las parlamentarias de 1973.

Los resultados positivos sirvieron para consolidar el apoyo popular al gobierno y fortalecer la idea de la continuidad del proceso en vista de las elecciones presidenciales de 1976. En ese ambiente, el Partido Comunista reafirmó su posición sobre la "vía pacífica o democrática al socialismo" (Daire, Alonso. El Partido Comunista en Chile: estudio multidisciplinario. Santiago: CESOC, 1988, p. 225).

La CODE no alcanzó los dos tercios necesarios para la acusación constitucional, por lo que la estrategia del golpe de Estado fue obteniendo mayor fuerza. No obstante los resultados positivos, el gobierno debió continuar con las negociaciones políticas, ya que el parlamento quedó compuesto por 63 miembros de la UP contra 87 en la Cámara de Diputados, y en el Senado por 20 de la UP contra 30 de la oposición. Es decir, la oposición "no tenía quorum para destituir a Allende legalmente, ni la UP, para la aprobación de su programa y prosecución de la 'vía chilena' hacia el socialismo" (Moniz Bandeira, Luiz. Fórmula para el caos. La caída de Salvador Allende (1970-1973). Santiago: Debate, 2008, p. 396-397).

Luego de acusar fraude electoral, y a pesar de obtener la mayoría política en ambas cámaras para militantes democratacristianos -50 diputados y 10 senadores- y militantes del Partido Nacional -34 diputados y 4 senadores-, la oposición cerró todo tipo de diálogo acerca de la continuidad del gobierno de la Unidad Popular, puso trabas a todas las iniciativas de ley oficiales y construyó la justificación jurídico-constitucional necesaria para la realización del golpe (Olguín Olate, Jorge. "La derecha chilena y los principios legitimadores del pre y post golpe de Estado de 1973". Revista Izquierdas. Número 38, 2018, p. 153-155).

Contenidos del minisitio

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.