Nuestra memoria musical

Música Colonial en Chile e Iberoamérica

La música colonial iberoamericana es la música que se escuchó en América hispana y portuguesa durante los siglos XVI al XVIII y comienzos del XIX. El repertorio que circulaba en estas tierras era de dos tipos y se les denominaba música secular y música religiosa...

Presentación

La música colonial iberoamericana es la música que se escuchó en América hispana y portuguesa durante los siglos XVI al XVIII y comienzos del XIX. El repertorio que circulaba en estas tierras era de dos tipos y se les denominaba música secular y música religiosa, siendo esta última de la cual se conservan mayor cantidad de manuscritos en los archivos musicales de América del Sur.

Una parte importante de la música del nuevo mundo provenía de Europa, especialmente de España; la otra parte era creada íntegramente en suelo americano, para las diversas ocasiones sociales y religiosas. Con el paso de los años, esta música fue empapándose de rasgos estéticos y sonoros propiamente autóctonos, lo que le confirió un carácter americano inconfundible.

Durante este período de tiempo se desatacaron un conjunto de compositores coloniales, la mayoría de ellos provenientes de los distintos virreinatos -especialmente del Perú- o directamente venidos desde España o Italia. Todos ellos ejercían su actividad como compositores independientes o bien como maestros de capilla en las diversas iglesias de las órdenes religiosas asentadas en el país, especialmente en el templo mayor de Chile, la catedral de Santiago. El más destacado de todos ellos fue José de Campderrós (c. 1750- c. 1811), quien ha sido considerado por el padre de la historiografía musical chilena, Eugenio Pereira Salas, como el más relevante creador de la colonia.

El estilo del repertorio interpretado en Iberoamérica varió según los siglos. En el siglo XVI se nutrió de la polifonía española del renacimiento y de la escuela franco-flamenca de música, la que se mantuvo en contacto con España debido a su vasto imperio e importante presencia de capillas musicales. En los siglos XVII y XVIII el estilo conservó el aspecto renacentista, pero introdujo además la música del Barroco, muy influenciada por el arte italiano aunque siempre manteniendo, un carácter propiamente español.

El fin último de la composición y recreación de la música fue la evangelización de los naturales, aprovechándose para ello las festividades religiosas, que acrecentaban la dominación ideológica, particularmente en aquellas zonas donde peregrinaban decenas de misioneros provenientes de diversas partes de Europa.

Esta música, llamada a veces música antigua de Iberoamérica o música virreinal, es hoy considerada uno de los más importantes legados dejados por el proceso de colonización y sincretismo ocurrido entre estas dos culturas, convirtiéndose en un hito fundamental de la memoria y el patrimonio cultural americano, revivido en cada interpretación musical de un repertorio que se ha mantenido latente por siglos.

En el caso de Chile, uno de los ejemplos más relevantes de rescate de música colonial ha sido el movimiento de interpretación de música antigua, que ha logrado mantener un creciente interés por interpretar la música de los antepasados hispanoamericanos y europeos, considerando de forma respetuosa las condiciones históricas e instrumentos utilizados en esos períodos. Gracias a ello y a la acción de los musicólogos, se ha perpetuado una preocupación que se inició en el siglo XIX y que perdura hasta hoy.

Documentos

Imágenes

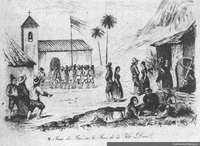

- Una tertulia en 1790 (Santiago)

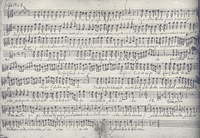

- Magnificat, entre 1676 y 1680

- José Bernardo Alzedo, 1862

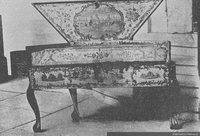

- Uno de los primeros pianos llegados a Chile, hacia 1790

- José Zapiola, 1853

- Plaza de Armas y Catedral de Santiago, 1870

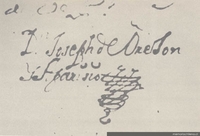

- Firma y rúbrica de José de Orejón y Aparicio, 1706-1765

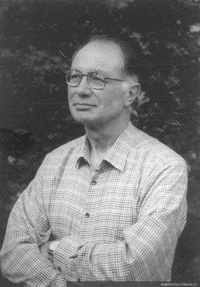

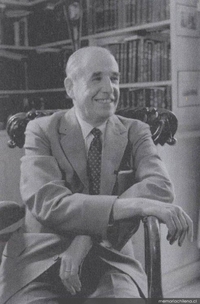

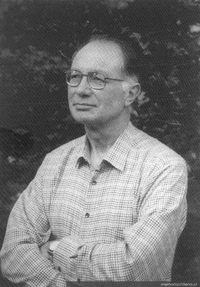

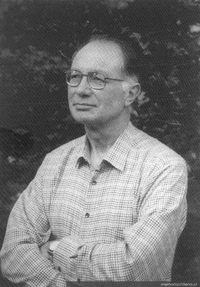

- Samuel Claro Valdés, 1934-1994

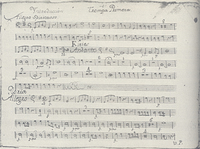

- Portada de partitura de Matías Durango, Pues mi Dios ha nacido Villancico pues mi Dios ha nacido, hacia 1750

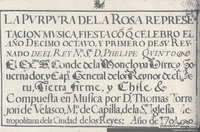

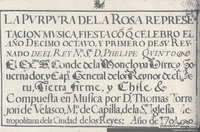

- La Púrpura de la Rosa

- Figurines diablos viejos en la Iglesia de La Tirana, 1979

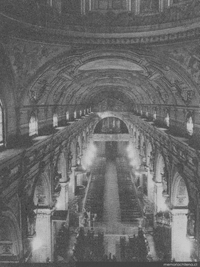

- Catedral de Santiago: techo, nave central y órgano, hacia 1870

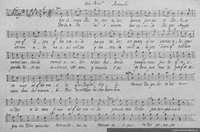

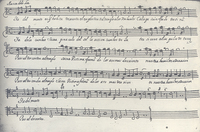

- Villancico no ves que el día, hacia 1800

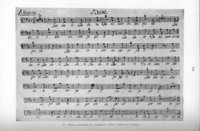

- Salterio de Isidora de Riveros, 1781

- Fiesta religiosa en honor a la virgen, 1989

- Eugenio Pereira Salas, hacia 1979

Una tertulia en 1790 (Santiago)

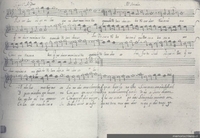

Magnificat, entre 1676 y 1680

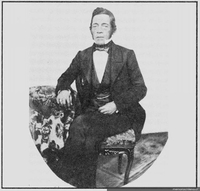

José Bernardo Alzedo, 1862

Uno de los primeros pianos llegados a Chile, hacia 1790

José Zapiola, 1853

Plaza de Armas y Catedral de Santiago, 1870

Firma y rúbrica de José de Orejón y Aparicio, 1706-1765

Samuel Claro Valdés, 1934-1994

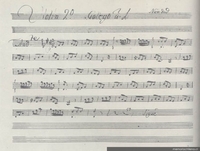

Portada de partitura de Matías Durango, Pues mi Dios ha nacido Villancico pues mi Dios ha nacido, hacia 1750

La Púrpura de la Rosa

Figurines diablos viejos en la Iglesia de La Tirana, 1979

Catedral de Santiago: techo, nave central y órgano, hacia 1870

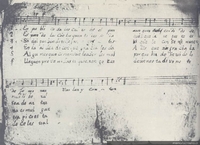

Villancico no ves que el día, hacia 1800

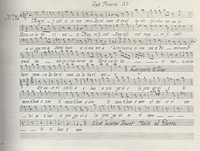

Salterio de Isidora de Riveros, 1781

Fiesta religiosa en honor a la virgen, 1989

Eugenio Pereira Salas, hacia 1979

Audiovisual

Cronología

1530

Descripción

Se inicia en América Latina la institución del maestro de capilla, encargado de componer, enseñar y administrar la música de la capilla musical cortesana o eclesiástica

1549

Descripción

Se asienta la primera órden religiosa, los Mercedarios. Le seguirán los Franciscanos (1553), los Dominicos (1557) y, posteriormente, los Jesuitas (1593)

1597

Descripción

Primer clavicordio del cual se tiene noticia en el Chile colonial, ubicado en el convento de San Agustín de Santiago

1667

Descripción

Surge el primer vicario de coro a cargo de las funciones musicales religiosas en el convento de La Merced de Santiago; el cargo equivale al maestro de capilla catedralicio

1701

Descripción

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728) compone la primera ópera del Nuevo Mundo, La Púrpura de la Rosa, sobre libreto de Pedro Calderón de la Barca

1730

Descripción

Se suman nuevas festividades religiosas al calendario eclesiástico chileno, como las fiestas de San Saturnino, San Sebastián, San Antonio y la Fiesta de la Cruz

1777

Descripción

El misionero jesuita Bernardo de Havestadt concluye su obra Chilidúgú e incluye en ella 19 canciones misionales en mapudungún, escritas en la Araucanía

1780

Descripción

Habiendo sufrido múltiples reparaciones desde su construcción, en 1541, la Catedral de Santiago es restaurada definitivamente por el arquitecto Joaquín Toesca

1790

Descripción

Fecha de datación del Libro Sesto de Maria Antonia Palacios, valioso manuscrito chileno que contiene música instrumental del período colonial

1793

Descripción

El compositor catalán José de Campderrós obtiene, por concurso, el cargo de maestro de capilla de la catedral de Santiago de Chile

1807

Descripción

Fecha de construcción del archivo musical más antiguo de América Latina, ubicado en la catedral de Santa Fe de Bogotá (Colombia)

1941

Descripción

Eugenio Pereira Salas, historiador de la música, estudia por primera vez el Archivo de la catedral de Santiago de Chile, descubriendo cerca de 500 obras

1954

Descripción

Nace el Conjunto de Música antigua de la Universidad Católica de Chile, primera agrupación en interpretar obras vocales e instrumentales con instrumentos antiguos

1962

Descripción

Robert Stevenson cataloga el Archivo de la catedral de Santa Fé de Bogotá, el más antiguo de América del Sur

1974

Descripción

Samuel Claro publica Antología de la música colonial en América del Sur, obra que reúne una muestra regional del patrimonio musical americano entre los siglos XVII y XIX

1996

Descripción

Se realiza el Primer Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana "Misiones de Chiquitos"

1998

Descripción

El musicólogo Víctor Rondón realiza la catalogación del Archivo del convento de la Recoleta Dominica, rescatando manuscritos vocales e instrumentales del siglo XIX

Bibliografía

Mujeres, negros y niños en la música y sociedad colonial iberoamericana : IV Reunión Científica, Santa Cruz, Bolivia, 2002. Bolivia :Asociación Pro Arte y Cultura,2002. 187 p. :il., música ;21 cm.

Iconografía musical chilena : investigaciones. Santiago :Univ. Católica de Chile,1989. 2 v. (1196 p.) :il., retrs. ;27 cm.

Estudios en honor de Domingo Santa Cruz. Santiago :Eds. de la Universidad de Chile,1986, c1987. 363 p. :música, retrs. ;23 cm.

Revista resonancias. Santiago :El Instituto,1997-1999. 2 v. :il. ;27 cm.

Revista musical chilena. Santiago :El Instituto,1945-. v. :il., retrs.26 cm.

Claro Valdés, Samuel, 1934-1994

Catálogo del Archivo Musical de la Catedral de Santiago de Chile. Santiago :[s.n.],1974. vii, 67 p. :música ;22 cm.

Letras de música. Santiago de Chile :Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,2000. 219 p. :il. ;25 cm.

Historia de la música en Chile. Santiago :Orbe,c1973. 192 p. :il., retrs.;23 cm.

Antología de la música colonial en América del Sur. Santiago :Universidad de Chile,1974. cxvi, 212 p., 26 h. de láms :música ;29 cm.

José de Campderrós (1742-1812) : de mercader catalán a maestro de capilla en Santiago de Chile. Barcelona :[s.n.],1977. p. 123-134 ;25 cm.

Oyendo a Chile. Santiago de Chile :Andrés Bello,impresión de 1997. 139 p. :il., retrs. ;27 cm.

Laval, Ramón A., 1862-1929

Contribución al folklore de Carahue (Chile). Madrid :Librería General de Victoriano Suárez,1916. 179 p. ;24 cm.

Mackenna, Juan E., 1846-1929

Oraciones, ensalmos i conjuros del pueblo chileno comparados con los que se dicen en España. [Santiago :s.n.],impresión de 1910. 132 p. ;26 cm.

Pereira Salas, Eugenio, 1904-1979

Biobibliografía musical de Chile desde los orígenes a 1886. Santiago :Universidad de Chile, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones1978. 136 p. :il., música ;22 cm.

Rondón, Víctor

19 Canciones misionales en mapudúngún contenidas en el Chilidúgú (1777) del misionero jesuita, en la Araucanía, Bernardo de Havestadt (1714-1781). [Santiago] :Revista Musical Chilena y Fondart,1997. 61 p. :facsíms., música ;25 cm.

Syntagma Musicum (Grupo Musical: Chile)

Del barroco al clasicismo en la América virreinal. Santiago :USACH,1997. 1 disco compacto ; stereo. digital ; (51' 05")

Uribe Echevarría, Juan, 1908-1988

Cantos a lo divino y a lo humano en Aculeo : folklore de la provincia de Santiago. Santiago :Universitaria,1962. 173 p., [8] p. de láms. :il., música ;27 cm.

Links

Biblioteca Nacional Digital

Contenidos del minisitio

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported, a excepción de sus objetos digitales.