Representaciones de naturalistas extranjeros sobre la cordillera de los Andes

Durante la primera mitad del siglo XIX, científicos naturalistas -atraídos por los espacios geográficos de América del Sur- recorrieron los territorios de Perú, Argentina y Chile, con el fin de describir sus animales, plantas y pueblos locales. En estos viajes, realizaron estudios acerca de la cordillera de los Andes, una de las formaciones geográficas más llamativas del territorio austral del continente.

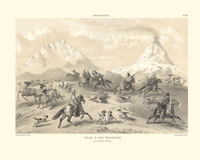

Charles Darwin (1809-1882) representó en sus escritos a los Andes como una barrera natural que generó el crecimiento de "impenetrables selvas" por el occidente, gracias al clima generado por las corrientes marinas del Océano Pacífico, y de llanuras pampeanas "pobrísimas de vegetación" por el lado oriental (Darwin, Charles. Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Buenos Aires: Librería El Ateneo, 1945, p. 80). Relató también el uso de la cordillera como refugio natural por parte de los indígenas durante el avance del ejército argentino para anexar sus tierras, y detalló aspectos de la flora y la fauna, de restos fósiles y de las costumbres de los "indios patagones" que dedicaban sus veranos a cazar al pie de las montañas (Darwin, p. 223-230).

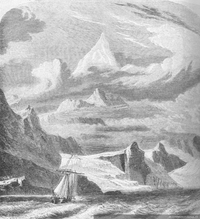

Otra de las actividades que detalló Darwin en su paso por la cordillera fue la caza de cóndores y entregó datos significativos sobre los hábitos de estas aves, a partir de los relatos de los habitantes locales y de sus propias observaciones (Darwin, 229-230). Además, describió ampliamente las selvas que cubren la cordillera en los archipiélagos del sur de Chile, derivados de la fragmentación cordillerana y los imponentes glaciares que descienden de las altas cumbres en la Patagonia (Darwin, p. 298-300).

Sobre la cordillera de la zona central escribió que "vista desde donde nos hallamos, la cordillera debe una gran parte de su belleza a la atmosfera a través de la que se divisa. ¡Qué admirable espectáculo el de esas montañas cuyas formas se destacan sobre el azul del cielo y cuyos colores revisten los más vivos matices en el momento en que el sol se pone en el Pacífico!" (Darwin, p. 307).

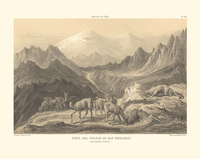

Entre 1827 y 1829, Eduard Poeppig (1798-1868), naturalista y zoólogo alemán, documentó la flora y fauna nativa de la costa, los valles y las montañas de Chile. Sobre su observación particular de la cordillera señaló que "el aspecto tan extraordinariamente grandioso que ofrecen los Andes debe atribuirse a que se les contempla desde altitudes muy bajas, en relación con ellos, a pesar de la considerable distancia a que uno se encuentra desde el mar y la cercanía del pie de aquella montaña" (Poeppig, Eduard. Un testigo en la alborada de Chile (1826-1829). Santiago: Zig-Zag, 1960, p. 178). Respecto de la vegetación, consideró que era poco interesante en las alturas cordilleranas de la zona central, salvo algunas plantas que encontró al pie de las montañas como el quillay, el olivillo, el relbún, diversas flores silvestres y varios tipos de cactáceas. Diferente a la situación de la zona sur donde, según, Poeppig, la flora y fauna silvestres eran mucho más abundantes en las selvas cordilleranas.

Otro naturalista que visitó Chile y su cordillera fue el botánico y paleontólogo Alcide D´Orbigny (1802-1857), quien recorrió gran parte de Sudamérica entre 1826 y 1834, exploró la Patagonia y la tierra de los que él denominó como "indios Aucas y Puelches" o pehuenches, de los que destacó sus diferencias culturales y morfológicas. Definió a los primeros como pueblos de los valles y a los segundos como pueblo cordillerano y escribió que "se llama pehuenches o peguenches a todos los araucanos que viven en las cordilleras de Chile, desde Antuco hasta Mendoza; ranqueles o ranquiles a los que habitan al este de los Andes, al norte de estos también y junto a los últimos contrafuertes de las montañas" (D´Orbigny, Alcides. Viaje a la América Meridional: Brasil, República del Uruguay, República Argentina, La Patagonia, República de Chile, República de Bolivia, República del Perú: realizado de 1826 a 1833. Tomo 3. Buenos Aires: Futuro, 1945, p. 826-827).

El geógrafo francés Élisée Reclus (1830-1905), en su obra Nueva Geografía Universal. La tierra y los hombres (1875-1894), dedicó un apartado a Chile -luego reeditado en el país como Jeografía de Chile (1903)- en el que describió el territorio de norte a sur, a partir de las exploraciones de conquista y científicas realizadas desde el periodo colonial hasta el siglo XIX.

En el caso del tramo chileno de la cordillera, lo representó desde Arica hacia el sur, describiendo su disímil morfología, las cadenas volcánicas en la zona del desierto de Atacama, las cumbres nevadas de las zonas central y sur, ríos y lagunas cordilleranas, y la disminución de sus alturas hacia el Estrecho de Magallanes (Reclus, Élisée. Jeografía de Chile. Santiago: Librería, Imprenta y Encuadernación de Guillermo E. Miranda, 1903).

Estos trabajos fueron algunas de las bases bibliográficas utilizadas con posterioridad en sus trabajos por Claudio Gay (1800-1873), Rodulfo Amando Philippi (1808-1904) o Ignacio Domeyko Ancuta (1802-1889), contratados por el Estado chileno para continuar investigaciones relacionadas con el territorio nacional, su geografía y recursos naturales. En el caso de Élisée Reclus, estos naturalistas fueron parte de la bibliografía que el geógrafo francés pudo revisar para construir su obra.

Complementos

- El cruce la cordillera de los Andes por el Ejército Libertador (1817)

- Relatos de expediciones e informes sobre la cordillera de los Andes (1779-1803)

- Estudios mineralógicos, geológicos e hidrológicos en la cordillera de los Andes

- La cordillera de los Andes a través del relato de viajeras (1878-1917)

- Representaciones artísticas e iconográficas de la cordillera de los Andes (1820-1920)

- Representaciones de naturalistas extranjeros sobre la cordillera de los Andes

- Relatos de viajeros por el paso de Uspallata (1817-1884)